|

|

|||

Verlag: Robert Lehmann,

|

|||

|

Das nächste Stück aus etwa der gleichen Zeit (1911) zeigt uns die Bahnhofstraße in Richtung Norden. Hier erkennt man, daß es einstmals größere

Baulücken entlang der Straße gab. Links sowieso. Doch auch rechts fehlt im Vordergrund noch ein Haus, das zwar optisch zur Bahnhofstraße gehört,

adressentechnisch aber unter Puschkinstraße 2 firmiert da der Eingang über diese Seite erfolgt. Besagte Puschkinstraße bzw. ursprünglich Albertstraße

können wir auf dem Motiv auch noch nicht erkennen.

Die Abbildung ist nicht gänzlich unbekannt aber selten! Ich glaube, ich habe erst zwei Stücke

davon gesehen. Die zweifarbige Version ist seit mehr als 10 Jahren Bestandteil des digitalen Archivs. Die colorierte

Fassung hingegen ist frisch eingeflogen und ich hatte nicht damit gerechnet, daß es diese farbige Variante

überhaupt jemals gab. Auch das dritte und letzte Stück für heute entführt uns in die Senftenberger Bahnhofstraße. Diesmal jedoch in einen bislang noch nicht allzu gut dokumentierten Abschnitt und auch in eine deutlich spätere Zeit als die beiden Exemplare oben...

|

Verlag von Br. Pulczynski,

|

||

|

Das "wann?" ist noch nicht abschließend geklärt. Die zahlreichen Hakenkreuz-Fahnen deuten aber schon an, in welchem Zeitrahmen wir uns bewegen. Der Sinn des

ganzen Fahnenauftriebs? Wahrscheinlich "Führers Geburtstag" am 20. April. An diesem Tag im Jahr war flächendeckende Beflaggung angeordnet. Die unbelaubten

Straßenbäume könnten halbwegs dazu passen. Ansonsten sehen wir hier sage und schreibe 4 Häuser, die alle aus unerfindlichen Gründen (bis heute!) die Hausnummer 34 tragen.

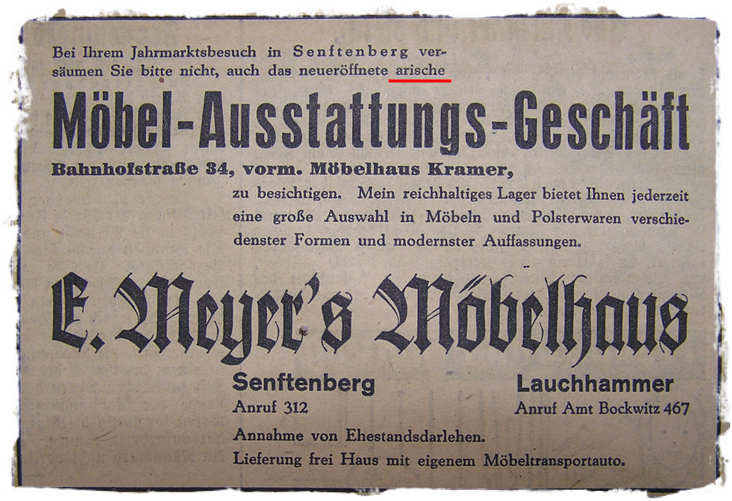

Über eine Länge von 75 Metern! Bahnhofstraße 34, 34a, 34b und 34c. Mir hat es in diesem speziellen Fall die Nummer 34 angetan, da ich hier eine interessante (Leucht?)reklame erkenne, die ich so noch nie gesehen habe. Und die dabei hilft, das Foto nach unten zu deckeln. Die Reklame für MÖBEL MEYER kann nämlich frühestens ab Spätsommer 1938 dort angebracht gewesen sein. Der Senftenberger Anzeiger lieferte Ende Juni 1938 ein Inserat aus dem hervorgeht, daß der Lauchhammeraner Erich Meyer das in der Bahnhofstraße 34 ansässige Möbelgeschäft Kramer übernommen hat und am 1. Juli ein Möbel-Ausstattungs-Geschäft unter dem Namen "E. Meyer's Möbelhaus" eröffnen würde. Einige Zeit später erscheint eine weitere Annonce, bei der ich einen kleinen aber wichtigen Textbestandteil markiert habe...

Die Arbeits- und Lebensbedingungen für Juden verschlechterten sich auch in unserem kleinen Städtchen im Laufe des Jahres 1938 immens. Das Ganze steuerte unaufhaltsam auf die allseits bekannte Katastrophe zu... Das Möbelgeschäft Kramer - wie auch das gesamte Haus Bahnhofstraße 34 - gehörte dem jüdischen Kaufmann Max Kramer, der eigentlich in Cottbus beheimatet war wo er ebenfalls ein Möbelgeschäft unterhielt. Nach meinen Recherchen gelang ihm noch 1939 die Emigration nach Bolivien. Sein Geschäft in Senftenberg ging ein Jahr zuvor (siehe oben) sicher zu fabelhaften Konditionen an an den "Arier" Erich Meyer. |

|||

|

Im Haus Nr.34 befand sich ursprünglich noch ein weiteres Geschäft. Das Spezial-Betten-Haus

von S.Margulies... Samuel Margulies um genau zu sein. Dessen Portfolio bot sicher eine gute

Ergänzung zu den Möbeln von Max Kramer. Vielleicht standen sich die beiden Kaufleute - nicht zuletzt

aufgrund ihres gemeinsamen Glaubens - auch persönlich nahe. Wir wissen es nicht! Auch nicht, was aus

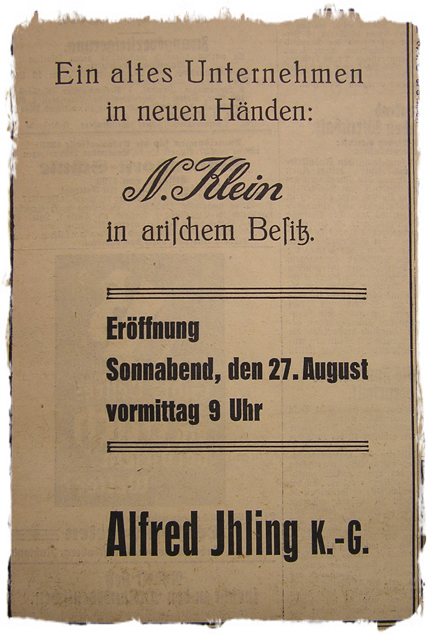

Samuel Margulies' Geschäft und ihm selbst und seiner Familie wurde. Wenn ich die Schaufenster auf dem Foto so betrachte, könnte es durchaus sein, daß Meyer schlußendlich das komplette Parterre des Hauses für sein Möbelgeschäft in Beschlag hatte... Ganz oben fiel schon einmal der Name Nathan Klein. Auch er musste zwangsläufig sein Geschäft in der Bahnhofstraße 23 auf- bzw. übergeben. Dies geschah ebenfalls im Sommer 1938...

|

Das weitere Schicksal Nathan Kleins (* 11.01.1871) ist rudimentär durch die AG "Stolpersteine" aufgearbeitet worden. Demnach gelang es ihm am 20. April 1939 nach Palästina auszureisen. Er lebte dort zunächst in Haifa und danach in Tel Aviv. Hier starb er am 18. März 1944. Seine Nichte Ernestine Grünzeug, die einige Zeit bei ihrem Onkel Nathan Klein lebte und in dessen Geschäft arbeitete, hatte dieses Glück nicht. Sie bemühte sich 1939 vergeblich um eine Ausreise nach Holland, zog dann zu ihrer Schwester nach München. Von dort wurde sie im April 1942 nach Piaski deportiert. Ihr Todesdatum und ihr Todesort sind nicht bekannt.

Die Informationen zu Ernestine Grünzeug wurden ebenfalls

durch die AG "Stolpersteine" recherchiert. Demzufolge soll sie

im Zuge des November-Pogroms in Senftenberg durch die lokale

SA misshandelt worden sein. Man legte ihr eine Drahtschlinge um den Hals

und zog sie bis auf den Markt. |

||

|

Mir liegt tatsächlich nichts ferner als die verbrecherischen Taten der Deutschen - egal ob politisch, religiös, militärisch oder durch die zivile Bevölkerung - während der Zeit des

Nationalsozialismus irgendwie klein zu reden. Das muß meiner Meinung nach alles dokumentiert werden. Aber es sollte auch in sich schlüssig und widerspruchsfrei sein

um notorischen Zweiflern und Verharmlosern, Geschichtsverdrehern und Leugnern nicht ungewollt in die Karten zu spielen. In vorliegendem Fall ist es durchaus möglich, daß die Brandschatzung bei Nathan Klein, an die sich die Zeitzeugin erinnerte, bereits zu einem früheren Zeitpunkt stattgefunden hatte. Um den Kreis zu schließen noch einmal zurück zu der letzten Ansichtskarte. Von dieser Art verfügen wir über einige. Technisch stellen sie so ein bisschen den Nadir der Senftenberger Ansichtskarten dar. Ich vermute, daß sie sämtlichst aus Anfang der 1940er stammen und so weit ich mich erinnere, war bislang kein Exemplar, das ich in die Finger bekam, postalisch gelaufen. |

|||